近年來,興國縣圍繞加快推進鄉村全面振興,統籌結合“宅改”、鄉村建設、環境整治等,突出做好“兩閑”資源盤活利用文章,創新構筑“激活沉睡資源+N(紅色旅游、非物質文化遺產、村居環境)”聯動模式,探索出一條具有興國特色的新路子。全縣累計盤活利用閑置住房和宅基地963宗、242.37畝,村集體及農戶增收達1100萬元,實現宅改效益與社會效益“雙豐收”。

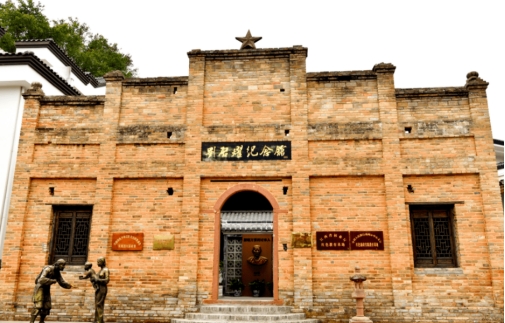

探索“激活沉睡資源+發展紅色旅游”模式,助力鄉村添“動能”。興國縣深入挖掘鄉村豐富的紅色資源,因地制宜將閑置房屋、宅基地改造成紀念館、村史館、革命舊址等紅色地標,吸引游客探訪紅色舊址,感受紅色文化,緬懷革命先烈。通過利用“兩閑”資源發展紅色旅游,有效釋放農家樂、民宿、庭院經濟等新業態內在潛能,切實增添鄉村發展動能。

龍口鎮睦埠村劉啟耀紀念館

探索“激活沉睡資源+傳承非物質文化遺產”模式,傳承文化增“底蘊”。興國縣讓“非物質文化遺產”搭上“宅改”快車,通過有償盤活閑置祠堂、附屬老房及庭院等,實現變“廢”為寶,建成“咸鴨蛋手工坊”“興國提線木偶館”“三僚堪輿文化館”等展訓基地,多項非物質文化遺產得到持續傳承,走進千家萬戶,成為展示興國縣傳統文化亮麗名片。

均村鄉石溪村興國提線木偶館

探索“激活沉睡資源+提升村居環境”模式,扮靚鄉村展“新顏”。為進一步提升鄉村面貌,興國縣著力理順宅基地權屬邊界、明晰宅基地分類,鼓勵農戶拆除閑置宅基地、廢棄房屋及附屬建筑物,通過有償+無償退出方式,建成村組道路、廣場、游樂園、停車場等基礎設施,既美了“面子”,更強了“里子”,鄉村“舊貌”換“新顏”,村民安居更樂業,群眾獲得感、幸福感得到明顯提升。

杰村鄉和平村